Die Predigt im Wortlaut:

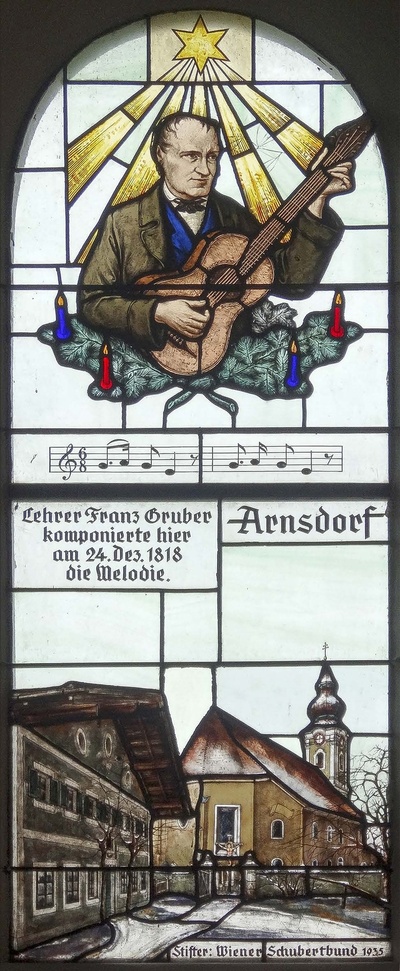

Wir schreiben das Jahr 1818. Am Heiligen Abend ertönt zum ersten Mal in der Kirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg das aus der Not geborene Lied „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ Der Dorfschullehrer und Organist Franz Xaver Gruber komponierte die Melodie zu dem Text des Gedichtes, das der Hilfspfarrer Joseph Mohr verfasste. Das Lied ging in kürzester Zeit um die Welt und wird inzwischen in 320 Sprachen und Dialekten gesungen.

Berührend und wertvoll ist nicht nur die zu Herzen gehende Melodie, vielmehr der Anlass für den Text des Gedichtes. Ich sagte eingangs „aus der Not geboren“. Das beschreibt fürwahr den Grund des inzwischen weltberühmten Liedes:

Der Hilfspfarrer Joseph Mohr hatte den späteren Liedtext bereits 1816 als Vikar in Mariapfarr im Salzburger Bezirk Lungau als Gedicht geschrieben. Inspiriert hat ihn dabei die Darstellung des neugeborenen Jesus auf dem Schoß der Mutter Maria, wie ihn das gotische Bild aus dem Jahr 1500 im Hochaltar von Mariapfarr darstellt, nämlich als „Holder Knab’ im lockigen Haar“.

„Aus der Not geboren“: Die Not der Menschen infolge der napoleonischen Kriege wurde gesteigert durch die Ereignisse im Jahr 1816, das in die Geschichte einging als „das Jahr ohne Sommer“. Es war ein ungewöhnlich kaltes Jahr mit Frost, Schnee und Eisstürmen von April bis September, aber auch mit unvorstellbaren Überschwemmungen. In Deutschland z.B. ging im Blick auf das Elendsjahr der Ausdruck „Achtzehnhundertunderfroren“ um. Missernten wie z.B. in Bayern, Baden-Württemberg, im Elsass, insbesondere im Alpengebiet führten zu mehrfach gestiegenen Getreidepreisen und schließlich zu Hungersnöten in weiten Landstrichen.

In Bayern trug die Krise zur Ablösung des Ministers und Staatsreformers Maximilian von Montgelas im Jahr 1817 bei. Die bislang unterdrückte Volksfrömmigkeit blühte auf. In Scharen pilgerten die Menschen nach Altötting. Bittgottesdienste für eine gute Ernte wurden sogar von der Obrigkeit angeordnet, ebenso die Abgabe von vergünstigtem Brot.

Der geschichtliche Hintergrund ist wichtig, um die Botschaft des zu Herzen gehenden Liedes zu verstehen, denn es ging dabei zutiefst um das Leben mit all seinen harten Seiten. Beide Schöpfer des Liedes kannten Armut und Not aus eigenem Erleben. Der Hilfspfarrer Joseph Mohr wurde als eines von mehreren unehelichen Kindern im Armenhaus der Erzdiözese Salzburg geboren und hatte das Glück, dass ein Domvikar seine Begabung erkannte und seine Ausbildung finanziell unterstützte. Der Lehrer Franz Xaver Gruber kam als Sohn eines armen Leinenwebers zur Welt. Sein Schullehrer erkannte seine Begabung und überzeugte dessen Vater, ihm die Ausbildung zum Lehrer zu ermöglichen.

Deshalb wäre es zu wenig, wenn von dem weltumspannenden Lied „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ nur eine Gedenkkapelle erhalten bliebe und die Tatsache, dass es ohne Wissen um seine Botschaft auf allen Kanälen in aller Welt ertönt.

Die weltpolitischen Ereignisse unserer Zeit sind bedenklich: Das militärische Aufbäumen und Aufrüsten erschreckt. Aufgrund kriegerischer Auseinandersetzungen und terroristischer Bedrohungen sind etwa 70 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Die ökonomische und ökologische Entwicklung geht zu Lasten eines immer größer werdenden Teils der Bevölkerung dieser Erde. Die teilweise gewalttätigen Spannungen und Konflikte in einigen Ländern Europas, Abspaltungstendenzen, wieder erstarkende Nationalismen, die aufgeheizten sozialen und wirtschaftlichen Probleme in einigen Staaten sind für mich besorgniserregend. Die Bewertung ungeborenen wie auch geborenen, gebrechlichen, behinderten, hilfsbedürftigen Lebens, die mangelnde Bereitschaft zu Solidarität und sozialem Engagement sind gefährlich, ebenso die zunehmende Aggressivität und Gewaltbereitschaft im zwischenmenschlichen Bereich bis hinein in Familien. Wenn uns all das bewusst ist, drängt sich die Frage auf, was es für uns bedeutet, wenn wir wie heute Nacht singen: „Gottes Sohn! O! wie lacht / Lieb’ aus Deinem göttlichen Mund, / da uns schlägt die rettende Stund …“

Es ist notwendig, dieser Frage nachzugehen, zumal es beachtenswert ist, dass viele Menschen, die mit Kirche und Christentum nicht viel im Sinn haben, durch dieses Fest emotional zutiefst berührt werden, obwohl Religionssoziologen feststellen, dass Reichtum mehr Konsum, mehr Freizeitmöglichkeiten, mehr Selbstverwirklichung ermöglicht. Deshalb brauche man Gott immer weniger. Dennoch sind die Gottesdienste zu Weihnachten übervoll und die Menschen in einer beachtlichen Zahl ansprechbar auf Spenden für soziale, caritative Zwecke.

Das Meinungsforschungsinstituts Emnid hat vor wenigen Tagen erhoben, dass 63 Prozent der Katholiken, 47 Prozent der Protestanten und 11 Prozent der Konfessionslosen, im Durchschnitt also 37 Prozent der Deutschen zu Weihnachten zum Gottesdienst in eine Kirche gehen. Auch wenn 54 Prozent der Befragten es als falsch erachten, in der Predigt politische Themen anzusprechen, halte ich es dennoch für notwendig, den Bezug zur Realität unseres Lebens herzustellen, der heute genauso gegeben ist wie im Jahr 1818.

Der große Theologe Johann Baptist Metz, inzwischen 90 Jahre alt, prägte für Religion den Begriff „Unterbrechung“. Ist Weihnachten vielleicht wirklich eine Unterbrechung des Jahreslaufs mit all seiner hektischen Betriebsamkeit und lässt die Ahnung zu, dass es zum Leben mehr braucht als das, was uns der Alltag bietet. Der Mensch sehnt sich nach „Geborgenheit und Wohlgefühl, Behaglichkeit und Wärme, Heilung und Heilsein, Anerkennung und Liebe, Gemeinschaft und Zärtlichkeit“; er braucht Frieden und Licht, wie Johannes Röser in der aktuellen Ausgabe von Christ in der Gegenwart unter der Überschrift „Weihnachtliche Sehnsucht“ schreibt.

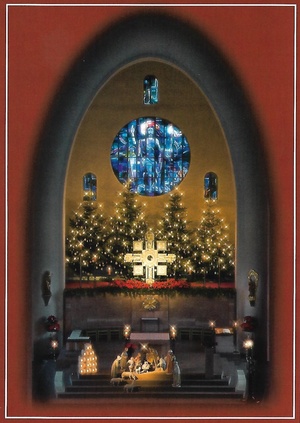

Von daher können wir sicher sein, dass der Gesang mit der Botschaft der Menschwerdung Gottes und seiner Liebe zu den Menschen in der Heiligen Nacht 1818 in Oberndorf, und in den darauffolgenden Jahren weltweit, als eine wohltuende und ermutigende Unterbrechung empfunden wurde. Deshalb ist es für uns als Kirche nicht nur eine Chance, sondern vielmehr eine Herausforderung und Aufgabe, mit den Menschen – und das beginnt bei den Kindern – diese Unterbrechung des Alltags ansprechend zu gestalten und zu feiern, um in ihnen die Sehnsucht nach Gott, nach Auferstehung und nach Leben wachzuhalten. Wir dürfen es nicht den Unterhaltungskünstlern, den DJs, Entertainern, Kabarettisten und der Werbebranche überlassen, die aus dem Weihnachtfest – neudeutsch – X-Mass machen. „Der Glaube braucht Sinne“, habe ich dieser Tage gelesen. Weihnachten ist der sinnliche Platzhalter für eine Sehnsucht, deren Erfüllung sich diese Welt nicht selber geben kann.

Johannes Röser schreibt: „Mut zur Sehnsucht, zur weihnachtlichen Sehnsucht: Dazu regen diese festlichen Tage selbst in säkularen Zeiten an mit einem sakralen Glanz, der nicht aus dem Diesseits kommt. Die Sehnsucht nach einer Nähe, die der Mensch sich nicht selber geben kann …“

Wir schreiben nicht mehr das Jahr 1818. Auch im Jahr 2018 ist es gut und wichtig, dass wir die Botschaft von Gott, der sich nicht zu schade ist, sich auf uns Menschen mit all unseren Nöten einzulassen, festlich begehen – hier im Gottesdienst und Zuhause. Das hat die Menschen in Oberndorf in der Heiligen Nacht 1818 trotz all der Not in jener Zeit zutiefst berührt. Es hat unzählige Menschen in aller Welt zu Tränen gerührt, wenn sie diese Botschaft besungen haben, – das wird auch uns im Jahr 2018 das Herz weiten über diese Nacht hinaus, wenn wir uns für IHN öffnen und unser Leben mit IHM in Berührung kommt.

„Stille Nacht! Heilige Nacht!“ nur aus Gründen der Sentimentalität anzustimmen, hieße, sich mit der Oberfläche, mit der Erinnerung an 1818 zu begnügen. Wenn wir es aber im Bewusstsein der Nöte und schwierigen Situationen unserer Tage singen, dann wird es zur Botschaft für die Welt, die das Herz weit werden lässt und das Vertrauen in Gott bestärkt, der uns entgegen- und zu Hilfe kommt.

Weihnachten berührt viele Menschen, weil sie sich zumindest für einige Stunden die Unterbrechung gönnen und die Ahnung zulassen, dass Gott uns entgegenkommt und es wahr ist, was wir singen:

„Stille Nacht! Heilige Nacht! / Gottes Sohn, o wie lacht / Lieb‘ aus deinem göttlichen Mund, / da uns schlägt die rettende Stund‘: / Christ in deiner Geburt. / Christ in deiner Geburt.“

Gesegnete und frohe Weihnachten!

Text zur Besinnung

Wenn du dich satt gesehen hast

an dem Kind in der Krippe,

geh nicht fort.

Schau auch auf die,

die er um sich versammelt hat.

Bevor du gehst,

mach erst wieder

seine Augen zu deinen Augen,

seine Ohren zu deinen Ohren

und seinen Mund zu deinem Mund.

Mach seine Hände zu deinen Händen,

sein Lächeln zu deinem Lächeln

und seinen Gruß zu deinem Gruß.

Dann erkennst du in jedem Menschen

deinen Bruder, deine Schwester.

Wenn du ihre Tränen trocknest

und ihre Freude teilst,

dann ist Gottes Sohn wahrhaftig geboren.

Du darfst dich freuen,

alle Menschen können sich freuen,

können leben –

in dieser Nacht

und für immer.